Le blog

Comment planter un décor sans ralentir le récit ?

Planter un décor est un exercice délicat pour tout auteur : dire assez pour que le lecteur visualise la scène, mais ne pas en dire trop pour éviter de casser le rythme. La description doit accompagner le récit, jamais l’interrompre. Elle n’est pas un arrêt sur image, mais un flux qui se mêle à l’action, aux émotions et aux enjeux du moment. Trouver cet équilibre permet de créer des scènes à la fois vivantes, immersives et fluides.

La littérature caribéenne : entre mémoire et résistance

Des éclats de mer, des voix multiples, une mémoire fragmentée : la littérature caribéenne s’impose aujourd’hui comme l’un des espaces les plus puissants de la création francophone et anglophone. Née d’un territoire marqué par l’histoire violente de la colonisation et de l’esclavage, elle se déploie dans un dialogue constant entre douleur, identité et réinvention. Lire les auteurs caribéens, c’est plonger dans une parole à la fois intime et collective, poétique et politique.

La librairie Hisler, à Metz, renaît un an après l’incendie

À Metz, la Librairie Hisler, institution littéraire fondée en 1873, s’apprête à renaître de ses cendres un an après un incendie dévastateur qui avait frappé son bâtiment historique. Située au pied de la cathédrale, la librairie avait vu sa toiture et ses caves gravement endommagées dans la nuit du 16 au 17 novembre 2024, plongeant ses équipes et ses lecteurs dans l’inquiétude.

Comment construire sa présence d’auteur(e) sur les réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui devenus un outil essentiel pour les auteurs. Qu’il s’agisse de promouvoir un livre, d’échanger avec des lecteurs ou de bâtir une identité littéraire, ils offrent un espace d’expression libre et direct. Mais comment se construire une présence cohérente, sincère et efficace ? Voici quelques pistes pour trouver un équilibre.

Voyage autour du monde en 10 romans

Parce qu’il existe mille manières de partir — et que les mots sont parfois les plus sûrs moyens d’y parvenir.

La littérature est un territoire sans frontières. Certains romans n’invitent pas seulement à découvrir un lieu : ils font sentir son souffle, sa langue, sa lumière. Chaque œuvre devient alors une carte sensible du monde, dessinée à l’encre de l’imaginaire et de la mémoire. Voici dix romans qui, chacun à leur manière, transforment la lecture en traversée.

Le roman post-apocalyptique, miroir de nos angoisses écologiques

Depuis quelques années, le roman post-apocalyptique s’impose comme l’un des genres majeurs de la littérature contemporaine. Autrefois cantonné à la science-fiction ou à la dystopie, il a progressivement glissé vers une forme plus réaliste, plus symbolique, qui traduit les inquiétudes profondes de notre époque : épuisement des ressources, dérèglement climatique, effondrement des sociétés humaines. Ces fictions de la fin ne sont plus seulement des divertissements catastrophistes ; elles révèlent nos angoisses écologiques et interrogent notre rapport au monde.

L’influence des mythes antiques sur la littérature moderne

Depuis Homère et ses épopées, les mythes antiques n’ont jamais cessé de nourrir l’imaginaire des écrivains. Héritage universel, ils traversent les siècles, se réinventent, et servent encore aujourd’hui de fondations à de nombreuses œuvres littéraires. Mais pourquoi ces récits venus de la Grèce et de Rome continuent-ils d’exercer une telle fascination sur les auteurs modernes et contemporains ?

Albert Camus, entre lucidité et humanisme

Albert Camus reste l’une des voix les plus marquantes du XXe siècle. Romancier, dramaturge, journaliste, il a façonné une œuvre qui interroge la condition humaine avec une écriture limpide et poétique. Son regard clairvoyant sur l’absurde et son attachement à la dignité humaine continuent d’éclairer notre époque.

Le rôle du temps dans la narration

Le temps est l’une des matières premières de l’écriture. Comme un sculpteur modèle l’argile, l’écrivain manipule la temporalité pour donner forme à son récit. Loin d’être un simple cadre chronologique, le temps devient un outil narratif essentiel. Il structure l’histoire, rythme la lecture et reflète la subjectivité des personnages.

Les podcasts littéraires, le retour de l’oralité dans la littérature

Depuis quelques années, le podcast s’impose comme un format incontournable, qu’il s’agisse d’actualité, de culture ou de société. La littérature n’échappe pas à ce phénomène : elle se réinvente dans un espace sonore où la voix devient médiatrice. Loin de remplacer le livre, le podcast littéraire ouvre une autre expérience, qui fait écho à une tradition ancienne : celle de l’oralité.

Le traitement de l’enfance et de l’adolescence en littérature

De tous les âges de la vie, l’enfance et l’adolescence sont sans doute ceux qui fascinent le plus les écrivains. Ces périodes condensent la formation de l’identité, les premières découvertes et les blessures fondatrices. La littérature en fait tantôt des lieux de refuge, tantôt des terrains de heurts, toujours propices à la narration.

La construction d’un cliffhanger efficace ou l’art de tenir son lecteur en haleine

Lorsqu’on écrit un roman, l’un des grands défis est de maintenir l’attention du lecteur. On veut qu’il ait cette envie irrépressible de lire « encore une page », quitte à veiller plus tard que prévu. Le cliffhanger est un outil puissant pour créer cet effet. Hérité des feuilletons du XIXe siècle, il est aujourd’hui encore un allié précieux pour tout romancier désireux de rythmer son récit et de pousser son lecteur à tourner les pages.

Ces auteurs ont tout quitté pour devenir écrivains

Changer de carrière pour devenir écrivain n’est jamais une décision anodine. Que ce soit par passion, par envie de liberté ou par quête de sens, de nombreux auteurs célèbres ont abandonné un métier stable pour se lancer dans l’écriture. Retour sur ces parcours atypiques qui prouvent qu’il n’est jamais trop tard pour suivre ses rêves.

Marguerite Yourcenar, l’intemporelle contemporaine

Marguerite Yourcenar est une figure singulière de la littérature du XXe siècle. Souvent perçue comme une autrice classique, érudite, presque intemporelle, elle fascine par son écriture élégante, précise et profondément réfléchie. Son goût prononcé pour l’Antiquité et les civilisations disparues semble la tenir à l’écart des grandes mutations littéraires et sociétales de son temps. Pourtant, derrière cette apparente distance, se cache une modernité discrète, subtile, qui continue de résonner aujourd’hui.

Écrire une dystopie sans tomber dans les clichés

La dystopie est un genre littéraire fascinant. En projetant des futurs sombres, elle interroge le présent, les dérives possibles de nos sociétés, nos peurs, nos obsessions. Mais à mesure que le genre s’est popularisé, il s’est aussi chargé de schémas attendus : régimes totalitaires stéréotypés, héros rebelles, sociétés ultra-technologiques, romances interdites… Résultat : un sentiment de déjà-vu plane parfois sur certains récits. Alors, comment écrire une dystopie aujourd’hui sans tomber dans les clichés ? Voici quelques pistes pour renouveler le genre avec singularité.

L’influence du jeu vidéo sur les narrations modernes

Longtemps considéré comme un simple divertissement, le jeu vidéo s’est imposé comme un espace narratif à part entière. Grâce à ses mécaniques immersives et sa liberté d’exploration, il a modifié notre manière d’aborder les histoires. Cette influence dépasse aujourd’hui largement l’univers vidéoludique, touchant la littérature, le cinéma ou la bande dessinée. Ces médiums intègrent des techniques narratives issues du jeu, façonnant ainsi une nouvelle manière de raconter, plus fragmentée, immersive et participative.

Comment écrire un roman choral ?

Le roman choral se distingue par sa construction polyphonique. Plusieurs personnages y prennent la parole à tour de rôle, chacun apportant sa propre perspective sur une histoire partagée. Cette forme narrative permet d’explorer la complexité humaine sous différents angles tout en tissant un récit cohérent et vivant.

Portrait croisé de Marguerite Duras et Virginie Despentes — deux révolutions littéraires

L’une écrit dans le souffle du silence, l’autre crie à travers la rage. Marguerite Duras et Virginie Despentes appartiennent à deux générations que tout semble opposer. Pourtant, derrière les différences de style, de ton et d’époque, se dessine une même volonté : secouer l’ordre établi, dire l’indicible, faire voler en éclats les conventions littéraires comme sociales. Ces deux voix majeures de la littérature française n’ont jamais cherché à plaire. Elles ont préféré déranger, déraciner, dérégler. Et c’est peut-être là que réside leur plus puissante ressemblance.

Comment bâtir un rythme narratif captivant ?

Le rythme narratif est cette pulsation invisible qui soutient un récit, guide le lecteur et maintient son attention. Trop lent, il lasse. Trop précipité, il déroute. Trouver la juste cadence est essentiel pour susciter l’envie de tourner chaque page. Mais comment instaurer un tempo équilibré qui capte sans étouffer ? Voici quelques pistes concrètes.

Comment mettre en place une routine d’écriture efficace pour écrire un livre ?

Écrire un livre est un projet ambitieux qui demande du temps, de la persévérance et surtout de la régularité. Beaucoup d’auteurs débutants (et même expérimentés) se heurtent à un problème commun : comment maintenir une discipline d’écriture dans la durée, malgré les obligations quotidiennes et le manque de motivation ponctuel ?

Une routine d’écriture bien pensée peut faire toute la différence. Voici comment la mettre en place efficacement.

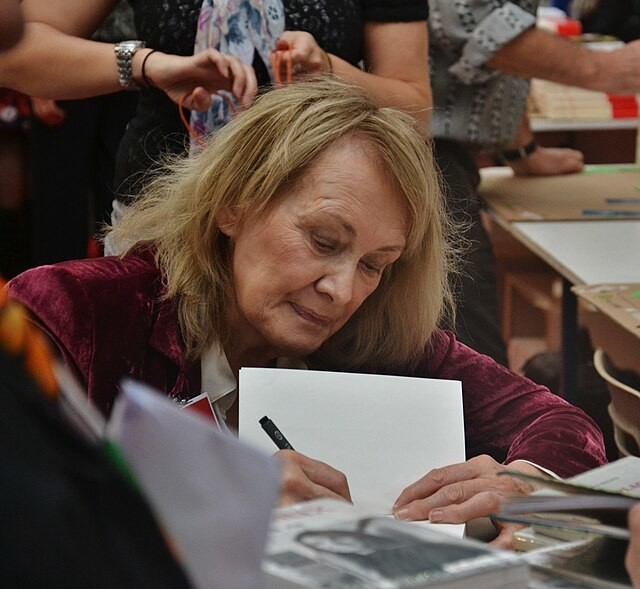

Annie Ernaux, la mémoire intime au cœur de la littérature

Annie Ernaux est l’une des voix majeures de la littérature française contemporaine. Son œuvre, profondément ancrée dans l’autobiographie et la mémoire collective, explore avec une lucidité et une pudeur remarquables les traces de la vie ordinaire. À travers ses récits, elle donne à lire les expériences souvent silencieuses des classes populaires et interroge les liens entre l’intime et le social.